La

guerre de Vendée

Le

contexte

En 1789, la Révolution éclate ;

pour la région vendéenne, elle apporte l’espérance dans un monde rural asservi

par les lois seigneuriales. Il faut attendre 1790, pour que la population

paysanne devienne hostile au nouveau pouvoir. L’Assemblée constituante va voter

une loi déclarant « hors la loi » les prêtres qui ne signeraient pas

cette Convention1.

L’ouest France reste très catholique et manifeste son désaccord. De nombreux prêtres vont refuser de jurer fidélité à leur

nouveau statut et l’arrestation d’un bon nombre d’entre eux va aggraver les

tensions. En Vendée et en Bretagne2

les populations font corps pour protéger leur curé et leurs habitudes de vie3. En janvier 1791,

l’intervention des gardes nationales provoque les premiers morts de la Vendée4.

Les

chefs vendéens

1-Jacques

Cathelinaux : mortellement blessé pendant le siège de Nantes le 29 juin

1793.

2-Henri

de la Roche Jacquelin : blessé mortellement le 28 janvier 1794 près de

Nuaillé.

3-Maurice

Gigost d’Elbée : blessé à Hanau, décédé le 6 janvier 1794 à l’île de

Noirmoutier.

4-François

Athanase de Charrette : fusillé place Viarmes à Nantes le 9 avril 1796.

5-René

Bernard de Marigny : arrêté et fusillé le 10 juillet 1794 à Combrand(79).

6-Jean-Nicolas

Stofflet : exécuté au Champs de Mars à Angers le 23 février 1796.

7-Charles

Melchior Artus : blessé mortellement à Cholet le 17 octobre 1793.

Début de l’insurrection Vendéenne

Le 27 mai 1792 est votée la loi

d’exil prescrivant la déportation de tous les prêtres réfractaires. Ces

derniers sont déportés en masse ou sont obligés de se cacher. Les nouveaux

prêtres assermentés ne sont pas accepter par la population. Le 21 janvier 1793,

a lieu l’exécution du Roi Louis XVI. Pour les habitants des Mauges, le Roi

prend figure de martyr. Bientôt les Vendéens se soulèveront pour « Dieu et

le Roi ». Le soulèvement débutera dans les Mauges, puis enflammera le sud

de la Loire Atlantique et le nord de la Vendée, qui lui donnera le nom de

Soulèvement vendéen5.

Les principaux chefs Républicains :

Louis Alexandre Berthier, Jean Baptiste Bessières, Jean-Michel Beysser, Joseph Crouzat, Louis Davout, Georges Dufour, Thomas Dumas,

Charles Dumouriez, Armand Biron, Louis Grignon, Nicolas Haxo, Louis Hoche,

Joseph Hugo, François Kellermann, Jean-Baptiste Kléber, Antoine Santerre, Pierre

Laclos, François Marceau, Jacques Menou, Antoine

Rossignol, Antoine Santerre, Jean Travot, Louis Tureau, François Westermann, etc..

1)

En novembre 1789, la Convention civile du clergé est votée ; le décret

d’application sera publié en novembre 1790. Signé par le roi le 26 décembre,

elle oblige les prêtres à accepter la confiscation des Biens ecclésiastiques.

2) Coté Bretagne, on l’appellera la guerre des Chouans. 3) Surtout pendant les enterrements. 4) Le conflit

ne va pas dégénérer, du moins pas encore. 5) La région poitevine perdra 20% de

sa population passant de 1190 habitants en 1790, a 954 en 1801.

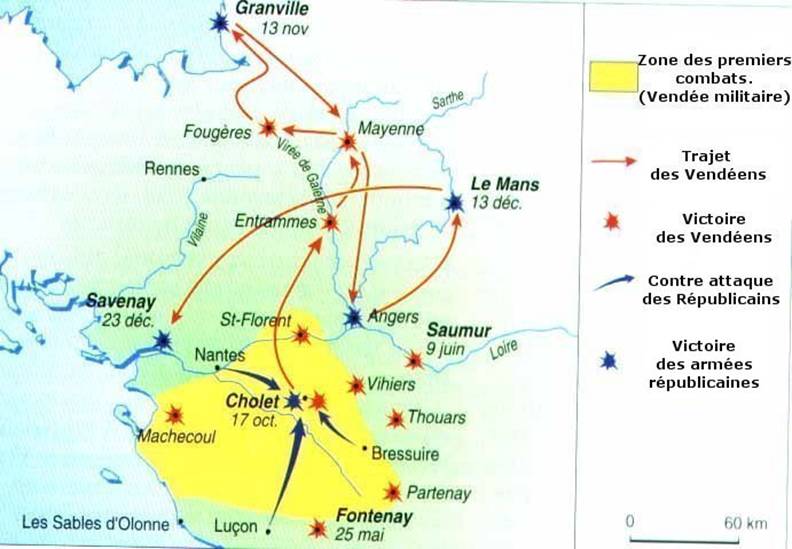

Carte

de la région ouest (1793)

L’émeute

de Saint-Florent

Le 12 mars 1793, les jeunes gens

originaires du canton sont convoqués pour être soumis au tirage au sort

permettant de constituer une levée de 300 000 hommes. Les jeunes gens

refusent le tirage au sort6. Une

émeute éclate, des coups de feu sont tirés, les gardes nationaux ripostent avec le canon. Dès le lendemain, 13 mars,

Jacques Cathelineau rassemble les habitants du Pin en Mauges et marche sur

Jallais. Avec 27 hommes, il enlève Jallais défendu par une quarantaine de

gardes nationaux. Très rapidement cette petite armée va grossir et constituée

de 1000 volontaires, elle s’empare de Chemillé. Ces hommes vont former

l’embryon de la grande Armée Catholique et Royale d’Anjou7. La prise de

Cholet8 le 14 mars 1793,

capitale du pays des tisserands est réalisée par Stofflet et Barbotin. La

garnison est commandée par le marquis de Beauvau avec 400 hommes ; ils se

battront jusqu’au dernier La révolte gagne Le Marais, le Pays de Retz. Le 11

mars 1793, Machecoul en Loire-inférieure est prise, les paysans exaspérés

massacrent plusieurs gardes nationaux9

ainsi que quelques bourgeois connus pour leurs sympathies républicaines.

Une

guerre idéologique se met en place pour justifier l’intervention de la force

armée en Vendée. Très rapidement les insurgés et les paysans s’organisent.

Certains se placent sous le commandement d’anciens officiers nobles de l’armée

royale comme Sapinaud, Bonchamps ou Charrette.

D’autres se rallient à des chefs plus modestes comme Cathelineau, Stofflet,

Pajot. Avec l’effet de surprise, les insurgés vont contrôler la totalité du

bocage du Marais et des Mauges. Les armées Républicaines sous les ordres de

Berruyer et de Beaufranchet d’Ayat

sonr défaites mais les Vendéens ne profitent pas de

leur avantage, car après quelques jours de campagne, les paysans rentrent chez

eux.

6)

Ce tirage défavorise la classe paysanne. 7) Ce nom est créé par une certaine

noblesse royaliste et une partie du clergé. 8).L’occupation de Cholet durera

jusqu’au 15 octobre 1793. 9) On compte une quarantaine de personnes.

L’armée

des Républicains

L’armée de Berruyer compte 20 000

hommes, répartis en quatre corps, il

sera rappelé le 30 avril 1793, n’ayant obtenu que peu de résultat. Le 30 avril

1793, la Convention réorganise ses forces avec trois armées : celle des

côtes de la Rochelle sous les ordres de Biron ; celle des côtes de Brest

sous le commandement de Canclaux ; celle des

côtes de Cherbourg aux ordres du général Wimpffen. Ces différents corps mal

vêtus, mal nourris avec de nombreuses désertions seront inefficaces. Mais le 6

septembre 1793, l’arrivée de Nantes de l’armée de Mayence commandée par Kléber

va inquiéter les Vendéens.

Les

défaites républicaines (avril-juin 1793)

Le 11 avril, les troupes d’Elbée et

de Cathelineau attaquent Berruyer à Chemillé. Les Républicains laissent 1400

hommes sur le terrain. Le 13 avril, 3000 paysans de La Rochejaquelain

remportent la victoire des Aubiers. Le 15 avril Charrette gagne à Beaupréau. Le

2 mai, Bressuire et Thouars oblige Quétineau10 à capituler.Le 25 mai,

30 000 vendéens se présentent devant les fortifications de Fontenay et gagne

cette bataille contre le général Chalbos. Le 9 juin,

Saumur tombe, permettant une connexion avec les Chouans de Bretagne.

Les

incertitudes (juin-septembre 1793)

La grande Armée Catholique qui

attaque Nantes sera battue par le général Républicain Canclaux retranché dans la ville, il va s’opposer aux 10 000 hommes de

Charrette. Le 14 août, d’Elbée décide de prendre Luçon aux mains du général Tuncq. Comme à Nantes, le manque de préparation et de

synchronisation, l’assaut se termine par un échec.

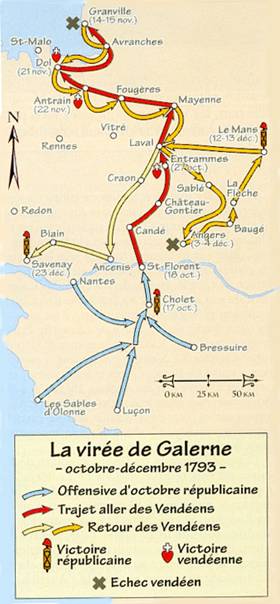

Cholet

et la virée de Galerne (octobre 1793-janvier 1794)

L’offensive

Républicaine de l’automne 1793 : Les généraux incompétents sont destitués.

Au nord, l’armée de Mayenne occupe très vite, Remouillé ,

Saint-Hillaire, Montaigu puis Saint-Fulgent. Au sud

le général Chalbos défait le chef vendéen Royrand aux herbiers. Marceau et Bard s’emparent du mont

des Alouettes et détruisent les huit moulins qui permettaient aux insurgés de

communiquer à distance. Dans la nuit du 15au 16 octobre, les Vendéens évacuent

Cholet à cours de munitions.

L’offensive

Républicaine de l’automne 1793 : Les généraux incompétents sont destitués.

Au nord, l’armée de Mayenne occupe très vite, Remouillé ,

Saint-Hillaire, Montaigu puis Saint-Fulgent. Au sud

le général Chalbos défait le chef vendéen Royrand aux herbiers. Marceau et Bard s’emparent du mont

des Alouettes et détruisent les huit moulins qui permettaient aux insurgés de

communiquer à distance. Dans la nuit du 15au 16 octobre, les Vendéens évacuent

Cholet à cours de munitions.

Le

18 octobre, plus de 80 000 personnes se pressent à Saint-Florent pour

traverser la Loire et rejoindre un hypothétique secours de Bretagne. En 48

heures, toute la colonne vendéenne est passée sur l’autre rive, pour eux, c’est

le début de la virée de Galerne, du nom donné dans la région au vent de

nord-ouest. L’armée Républicaine est elle aussi passée sur la rive nord de la Loire . La prise de Grandville est un échec pour La Rochejaquelain, il doit faire demi-tour. Côté des bleus, Marceau

attaque Le Mans le 12 décembre. En deux jours, les Vendéens perdent plus de

15 000 hommes et reculent vers Ancenis. Après la traversée de la Loire,

ils seront repérés par une patrouille de hussards. Les 7000 hommes sous les

ordres de Fleuriot vont atteindre Savenay le 22 décembre ou ils seront

quasiment tous tués. 10)

Il capitule avec 3000 hommes.

A Noirmoutier, les fusillades du 4 janvier 1794 se

déroulent dans l’atrocité. Les Vendéens prisonniers sont fusillés par groupe de

60 sur la plage. D’Elbée trop faible pour marcher sera fusillé dans un fauteuil

de bois laqué en velours rouge. Charrette, en représailles prend Saint-Fulgent

où la garnison est massacrée.

Les

colonnes infernales de Turreau (janvier-mai 1794)

Turreau est nommé général en

chef de l’armée de l’ouest par la Convention le 27 novembre 1793. Il souhaite

faire de la Vendée un « cimetière national ». Le 21 janvier 1794, il

envoie les consignes à ses troupes « tout ce qui peut être brulé sera

livré aux flammes ». le 28 février 1794, 564

personnes dont 110 enfants de moins de 7 ans sont tués aux Luc. Des milliers de

têtes de bétails sont égorgés, les semences brulés et hameaux détruits. On

dénombre près de 40 000 morts. Le 1er mars 1794, à La

Roche-sur-Yon, les blessés de l’armée de Charrette sont sabrés par les

hussards. A partir de 1793, le général Westermann surnommé « le boucher

des vendéens » et le général Louis-Marie Tureau multiplient les viols en masse, les exécutions

sommaires, les noyades collectives, les massacres de femmes et d’enfants.

L’estimation des pertes liées aux guerres de Vendée se situe probablement

autour de 300 000 victimes. La ville de Nantes a particulièrement servi de

théâtre avec des scènes sanglantes. Westermann écrit alors au Comité de Salut

Public « la Vendée est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et

ses enfants ». Le 17 mai 1794, la Convention suspend Turreau

estimant que le plan d’anéantissement n’avait pas eu l’effet escompté. Le

général Vimeux nouvellement promu aura le rôle de créer cinq camps afin de

contrôler militairement toute la Vendée.

Nota : bien

qu’ayant des points communs, les guerres vendéennes doivent être distinguées

des actions de la Chouannerie. Dans le premier cas, au sud de la Loire, les

insurgés s’organisent en « armée catholique er royale », ces guerres

opposent deux armées encadrées. Dans le second cas, on voit le développement

d’une multitude de résistances locales, ponctuelles en Bretagne. Toutefois ce

sont les mêmes motifs qui poussent à la révolte.