Le catharisme

La croisade des Albigeois (1209-1229)

Le catharisme du grec Katharos qui veut dire « pur » désigne un mouvement religieux proche du catholicisme qui connu son apogée en Europe occidentale à la fin du XIIe siècle. Cette religion résulte de deux courants de pensée : le manichéisme et le bogomilisme1.

Dans le pays qui deviendra plus tard le Languedoc, la vie dans son ensemble est différente de celle de l’Europe. A l’époque, les terres du midi constituaient une série de royaumes très puissants qui échappaient à l’autorité royale. Alors que le nord de la France souffrait de troubles et de misère, les villes du sud étaient peuplées, riches et organisées. Toulouse était alors la 3eme ville d’Europe. Enfin, aux yeux de l’Eglise le catharisme constituait une force morale, politique qui concurrençait dangereusement son influence. La vie sociale intégrait déjà des assemblées de citoyens, le servage2 n’était pas en vigueur avec un esprit de tolérance assez remarquable qui permit à nombre de communautés rejetées dans d’autres pays de vivre sans contrainte. Sur le plan politique, l’autorité est représentée par le comte de Toulouse, Raymond VI de Toulouse qui deviendra gênant pour le roi de France. Le catharisme est une religion mettant la priorité sur l’aspect spirituel, rejetant certaines superstitions et coutumes locales destiné es à rendre une population solidaire du clergé. Le renoncement aux valeurs matérielles, la richesse donnent aux Parfaits 3, l’image d’hommes et de femmes qui ne gèrent aucune fortune. Les dons et héritages sont mis à la disposition de l’ensemble de la communauté cathare. A l’inverse l’Eglise catholique fait payer les sacrements délivrés et prélève des impôts4.

Dès 1172, l’archevêque de Narbonne, Pont d’Arsac lança un cri d’alarme et en appela au pape Innocent III et au roi Louis VII à lutter contre l’hérésie cathare. Raymond V5, comte de Toulouse envoie une lettre dénonçant cette hérésie à l’ordre de Cîteaux. Ainsi le concile de Latran en 1179 frappe d’hérésie le monde cathare. Le pape Innocent III envoie d’abord des prélats et des prêcheurs pour convertir la population. C’est un échec, le clergé local n’accorde aucun soutien aux dominicains qui viennent porter « la bonne parole ». Le pape dépêche alors un prélat, Pierre de Castelnau mais Raymond VI de Toulouse refuse de l’entendre. Pour cette action il sera excommunié. Le 15 janvier 1208, à Saint-Gilles, alors qu’il traverse le Rhône pour rejoindre le pape, Castelnau sera assassiné par un inconnu6.

La réaction d’Innocent III est immédiate. Il appelle le roi de France Philippe Auguste à participer militairement à l’invasion du sud de la France pour éliminer l’hérésie cathare, on nommera cette opération « La Croisade des Albigeois ».

Le roi n’ayant pas les moyens financiers ne participera pas physiquement aux combats7, mais le pape réunit par l’intermédiaire du nouveau prélat Arnaud Amalric près de 300 000 barons et chevaliers8.

1) Mani, né en 216 en Babylonie ; la secte bogomile venant de Bulgarie pénètre en France via la Russie. La pensée primordiale (le dualisme) était l’opposition entre le bien et le mal.

2) du latin esclavage 3) cathare ayant été baptisé par son Eglise 4) les évêques étaient de riches propriétaires 5) La famille de Toulouse va jouer sur les deux tableaux 6) cet inconnu a été soupçonné de faire partie de la suite de Raymond VI 7) il va peser de tout son pouvoir politique pour rassembler le maximum de comtes qui lutteront contre les cathares 8) Les croisés se battront dans le cadre de l’Ost (service militaire de 40 jours).

Petite

chronologie des faits :

Petite

chronologie des faits :

- 1167, Concile de Saint Félix de Caraman. Création des quatre premiers évêques cathares.

- 1179, Alexandre III ouvrit le 3eme concile de Latran qui donnera comme nouvelles directives, la réduction du train de vie de certains religieux avec l’interdiction formelle le cumul des charges et le trafic des fonctions sacerdotales.

- 1198, avènement du pape Innocent III

- 1208, assassinat du légat pontifical Pierre de Castelnau.

- 1209, début de la croisade.

- 1218, mort de Simon de Montfort au siège de Toulouse.

- 1229, fin de la croisade des Albigeois.

- 1244, bûcher de Montségur

- 1255, fin de la lutte avec la prise de Quéribus.

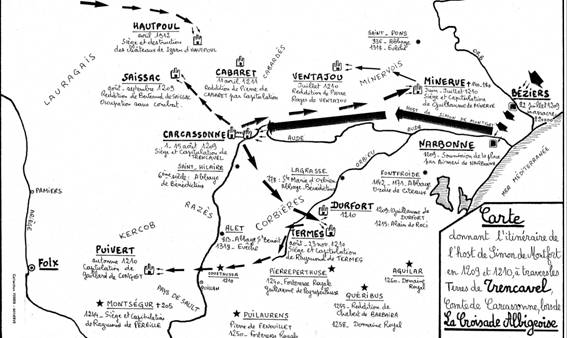

Le gros de l’armée part de Lyon, soumet Valence, traverse le Rhône à Beaucaire, évite Montpellier et se dirige sur Béziers, fief de Trencavel, comte de Carcassonne. Raymond VI va guider les croisés et de montrer fort utile sur les terres de son neveu. Béziers refusera de livrer les hérétiques. Grace aux ribauds9, les troupes vont pénétrer dans Béziers.

C’est au cours de cette tuerie, qu’un capitaine aurait demandé à Arnaud Amaury, comment reconnaitre les hérétiques dans toute cette population. Il aurait répondu : « Tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens ! ». Le bilan sera très lourd, les historiens s’accordent sur le nombre de 20 000 morts10.

Emportés par cette victoire facile, les croisés attaquent Carcassonne le 3 août 1209. Après quelques jours de combat, l’eau commença à manquer. La ville n’ayant plus de chef, à bout de forces et de ressources se rendra sans condition. L’histoire raconte que Trencavel11 va négocier sa reddition le 15août mais il sera fait prisonnier et rendra son âme à Dieu le 10 novembre 1209 pour cause de dysenterie.

Les

différents protagonistes de ce conflit

Les

différents protagonistes de ce conflit

- Raymond VI de Toulouse (1156- 1223)

- Raymond VII de Toulouse (1197-1249)

- Simon de Montfort (1150-1218)

- Amaury V (1192-1241)

- Raymond Roger Trencavel (1185-1209)

- Raymond II Trencavel (1204-1263)

- Philippe II Auguste (1187-1226)

- Innocent III, Giovani Lotario (1160-1216)

- Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux ( ? – 1225)

- Louis VIII roi de France

- Louis IX roi de France

9) infanterie légère, très rapide à l’avant de la chevalerie. 10) Ce chiffre est discutable, certain parlent de plus de 100 000 morts.11) Il sera le dernier vicomte occitan de Carcassonne, Béziers, Albi et Razès.

Simon de Montfort, chef des croisés pille la région pendant 6 ans mais le 25 juin 1218, il s’écroule frappé à la tête par une grosse pierre pendant le siège de Toulouse12. Son fils Amaury ne pourra pas empêcher le retour des armées de Raymond VII et il se trouve à son tour assiégé dans Carcassonne. En 1124, Armaury part à Paris, laissant les cathares reprendre leurs places fortes. La première partie du drame albigeois s’achève avec la mort des principaux acteurs. La paix revient revient sur le Languedoc.

Il s’en suit une longue période de manœuvres diplomatiques. Le jeune Louis VIII informe le Saint-Siège qu’il est prêt à prendre la tête d’une nouvelle croisade. Un nouveau concile réuni à Bourges en novembre 1225, autorise la croisade royale.

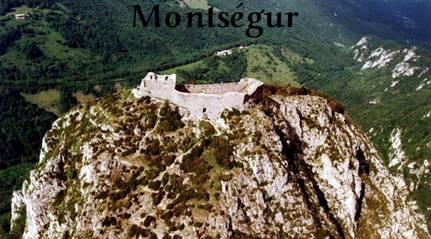

La deuxième croisade (1226-1321)

Elle démarre au mois de mai 1226 et se heurte à Avignon qui refuse de se soumettre. Malheureusement pour Louis VIII, tombe malade et regagne sa capitale ; il décèdera le 8 décembre 1126. Il laisse son sénéchal Humbert de Beaujeu poursuivre la guerre, Ce dernier met la région à feu et à sang. Après 15 années de guerre, le pays languedocien est épuisé. Raymond VII négocie sa reddition le 12 avril 1229 sur le parvis de Notre Dame de Paris après avoir subi l’affront de la flagellation. Il va s’éteindre en 1249, le comté de Toulouse est absorbé dans le domaine royal. En juillet 1241, le nouveau roi de France Louis IX assiège la forteresse de Montségur avec 10 000 hommes, il lui faudra huit mois pour prendre cette célèbre place défendue par 500 âmes.

La fin du catharisme

La croisade prêchée par le pape Innocent III a ravagé le Languedoc au début du XIIIe siècle. Puis persécutés par l’Inquisition, les derniers cathares occidentaux se réfugièrent en Italie du Nord.

Le bûcher de Montségur n’aura pas réussi à faire disparaître le catharisme. D’autres refuges vont contribuer à fonctionner, c’est le cas de Quéribus qui sera pris finalement en 1255. La victoire finale sera toutefois du côté catholique. Après la mort de Raymond VII, ce comte de Toulouse sans héritier, laissera son domaine au roi de France. Le traité de Corbeil en juillet 1258 déterminera une frontière qui demeurera intangible jusqu’au traité des Pyrénées en 1659.

12) La légende veut que le boulet mortel ait été envoyé par des femmes.

Le dernier bastion qui ferme la ligne de défense à l’est, le château de Quéribus, dernier refuge des cathares qui rendit sans combatte en1256.

L’inquisition

Le pape sait très bien qu’en dépit d’un calme militaire apparent, les foyers hérétiques ne sont pas détruits. Comment annihiler définitivement l’hérésie et ainsi rétablir dans sa totalité l’autorité du roi et du pape ?

Cette ambitieuse tache sera du ressort de l’inquisition décrétée par le pape Grégoire IX en n1233. Les inquisiteurs parcourent les campagnes et les villes interrogeant, recueillant les confessions des habitants, encourageant les délations, scrutant avec soin tous les comportements suspects et les paroles prononcées. L’inquisition se dote d’un tribunal géré par les dominicains et les Franciscains devenus fous dans le pouvoir illimité que leur donne le pape.

Le 28avril 1242, deux inquisiteurs qui passent la nuit à Avignonet au nord-ouest de Castelnaudary sont massacrés par des chevaliers de leurs terres. La réaction des croisés est immédiate, le siège de Montségur ou sont retranchés les derniers cathares est envahit, 215 personnes seront brulées vivantes le 16 mars 1244.

Quand l’inquisiteur se présente en un lieu favorable à l’hérésie, il ouvre officiellement une enquête. Celle-ci commence par un prêche devant l’ensemble des habitants. Il publie un « édit de foi » les invitant à dénoncer les hérétiques. Les suspects sont parfois mis au secret pendant plusieurs jours et privés de nourriture. Ils sont avertis qu’ils pourront bénéficier de la clémence des juges à condition de se repentir et dénoncer leur entourage. La méthode est efficace, chacun ayant à cœur de sauver sa peau, on n’hésite pas de charger son voisin, sa famille. En plus, à partir de 1252, la torture est autorisée mais elle ne doit être pratiquée que s’il y a au moins deux indices d’hérésie.

Dès le siècle suivant, l’inquisition pontificale tombe en désuétude et dans les pays comme la France, c’est aux tribunaux séculiers qu’il revient désormais de juger les éventuels hérétiques. Elle sera abolie en Espagne définitivement en 1834, on lui attribue dans le monde hispanique environ 30 000 condamnations à mort, c’est le nombre de victimes de la guillotine pendant la Révolution française.

Bibliographie :

Histoire des cathares, Michel Roquebert – Les Albigeois, Albert Réville – Pays

cathare, Georges Serrus – Internet.

Bibliographie :

Histoire des cathares, Michel Roquebert – Les Albigeois, Albert Réville – Pays

cathare, Georges Serrus – Internet.