Une histoire, une région, une commune, une

église

Rappel :

L’incinération est de règle jusqu’à la fin du

IIIe siècle. Les cendres du défunt sont recueillies dans une urne en

verre ou en terre cuite, elle est placée généralement dans un coffre funéraire.

Il est donc assez facile de dater « notre urne » de Coulanges.

La dévotion des chemins de croix fut diffusée par les

Franciscains qu’à partir du XVe siècle. Une quinzième station est

apparue en 1958. Elle représente Marie espérant la résurrection du Christ.

La chaire date du XIIIe

siècle, lorsque les prêcheurs commencèrent à expliquer au peuple les fondements

du christianisme.

L’interdiction d’inhumation dans nos

églises date du 10 mars 1776 par le roi, avec transfert de nos cimetières en

dehors des agglomérations. Un deuxième

décret du 12 juin 1804 reproduit les dispositions de la déclaration

royale.

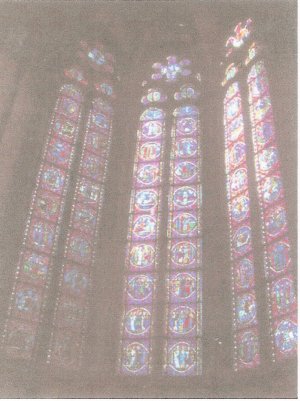

La

plupart des vitraux de l’époque romane n’ont pas résisté aux guerres et aux

pillages. Pour notre église, ils datent du XIXe siècle. L’étude des

vitraux met en évidence, l’évolution des techniques et des matériaux employés

du 1er siècle au 7eme siècle. Les vitres coulées et

étirées équipent dès la fin Augustéenne, les bâtiments publics, résidences de

luxe, lieux de culte et surtout établissements thermaux. Les vitres soufflées

apparaissent dans le courant du IVe siècle. Les premiers vitraux

peints apparaissent au VIIIe siècle.

La

plupart des vitraux de l’époque romane n’ont pas résisté aux guerres et aux

pillages. Pour notre église, ils datent du XIXe siècle. L’étude des

vitraux met en évidence, l’évolution des techniques et des matériaux employés

du 1er siècle au 7eme siècle. Les vitres coulées et

étirées équipent dès la fin Augustéenne, les bâtiments publics, résidences de

luxe, lieux de culte et surtout établissements thermaux. Les vitres soufflées

apparaissent dans le courant du IVe siècle. Les premiers vitraux

peints apparaissent au VIIIe siècle.

Ce n’est seulement

qu’au cours de la seconde moitié du IVe siècle que la coutume se

répand de désigner les églises sous le nom d’un saint, non seulement pour les

distinguer mais aussi pour effacer les survivances des religions précédentes.

Saint Martin détruit les idoles, y met à la place son dieu et installe moines

et prêtres. Nos églises auvergnates ont comme caractéristique essentielle une

voûte de la nef contrebutée à l’aide de voûtes en demi-berceau. Le

Christianisme venue d’Orient apparait en Gaule seulement vers 150 avec une

communauté nouvellement installée dans la vallée du Rhône. Après la mort de

Jésus-Christ, Madeleine1 débarque à Marseille et commence à répandre

la bonne parole à partir de Lyon. En 1239, Noble Hugues de Carbonières et Rigal

son fils ravagèrent la paroisse de saint-Bonnet. L’église fut gravement

endommagée et Carbonières fut condamné à verser une forte amende en faveur

d’Algagette de Bourbon, maître de la milice du temple. Certains textes nous

racontent, la mésaventure mortelle de Jehan Dufayet, demeurant au Bourdalat

(bourg du lac = la Glébade). Il voulut inhumer le corps de sa fille Anne sous le

sol de notre église en prenant comme prétexte que ses ancêtres reposaient en

cette commune. Or, un certain Guillaume de Tournemyre habitant

Saint-Bonnet qui n’était ni fondateur, ni bienfaiteur, s’en vint un dimanche de

l’assomption en plein office, avec des complices munis de pioches et armés, ils

creusèrent la terre avec fureur, démembrèrent le corps de la dite fille et

mirent les différents morceaux ou bon leur sembla, comme gens furieux et

enragés. L’officient ainsi que les fidèles présents furent menacés de mort,

s’ils intervenaient. Afin de se protéger de toute cette haine, Jehan Dufayet se

barricada dans son manoir, portant à la ceinture un grand couteau. Il fut assailli

un jour par un complice de Tournemire, un certain Corbollès. Jehan Dufayet se défendit

et frappa mortellement Corbollès. Pour ce fait, Dufayet fut condamné et ses

biens saisis par la justice. Pour venger la mort de son serviteur, les

Tournemyre attaquèrent le Bourdalat, Jehan Dufayet reçu quarante coups de

couteaux2. Avant d’aller de vie à trépas, il adressa au roi une

humble supplication afin de retrouver ses biens. Ceci est relaté dans une

lettre de rémission donnée au roi Louis XII en l’an de grâce 1498.

Inhumation

dans l’église de Saint-Bonnet

Les curés de

St-Bonnet et les familles nobles avaient le droit d’être enterrés dans

l’église.

-

Le 3 octobre 1692, est enterré

dans la chapelle St-Jean Baptiste, messire Pierre Vidal, prêtre, âgé de 42 ans

en présence de Pierre Serre, son beau-père.

-

Le 10 avril 1703, Jeanne Vidal de

Palhès (peut être une sœur du curé Vidal).

-

Le 23 mai 1705, Catherine Serre

de Pailhès.

-

Le 24 mai 1705, Pierre Serre de

Pailhès, beau-père de Pierre Vidal.

-

Le 2 juillet 1705, Anne Serre,

femme d’Antoine Lizet de Pailhès.

-

Le 26 août 1706, Jean Rolland de

St-Bonnet, âgé de 81 ans.

-

Le 11 septembre 1706, Rongier de

Ruzolles.

-

Le 1er février 1711,

Antoine Lizet de Pailhès, âgé de 45 ans.

-

Le 2 janvier 1717, Antoine Lizet

de Pailhès, âgé de 45 ans.

-

Le 31 mars 1719, Pierre Gilbert,

prêtre, âgé de 75 ans.

-

Le 19 décembre 1719, Catherine

Serre, femme Roland de St-Bonnet.

-

Le 15 mai 1724, Guillaume Roche

de Leybros.

-

Le 5 mai 1734, Nicole Apcher,

village d’Escous.

-

Le 4 juillet 1740, Elisabeth Blanchefleurs,

fille de Jean-Baptiste, médecin, chirurgien, époux de Dame Elisabeth de Murat,

habitant à Salers.

-

Le 23 octobre 1740, Antoine de

Mossier, sous le cœur de l’église, docteur en Sorbonne, curé de l’église

archiprêtré de Rochefort, âgé de 72 ans.

-

Le 28 février 1746, Catherine

Spinouse, fille de Barthélémy, avocat à Salers.

-

Le 21 décembre 1751, Jean-Charles

Henry de Chazettes, mort à Boussac.

-

Le 8 septembre 1766, Courboulès,

prêtre de 83 ans de Boussac, oncle de Guillaume, Vicaire.

-

Le ? 1768, Messire Pierre

Ange Fumel, curé, docteur en théologie, archiprêtré de Rochefort.

-

Le 13 janvier 1776, Antoine

Guillaume, vicaire, 39 ans.

Les quatre familles

importantes enterrées sous le sol de notre église.

Les

Mirebeau :

Famille importante, elle était propriétaire du

château de Tougouse. Démoli, il sera reconstruit en maison bourgeoise par Mr. Broquin

vers 1860. Jacques de Mirebeau, seigneur de Pradines et Fialex, figurent en

1616, 1631, et 1637 parmi les consuls de Salers. Fialex épousa le 16 novembre

1767, Françoise de Mirebeau, fille de Louis qui lui apporta en dot les domaines

de Tougouse et de Roche avec les montagnes de Lestrade et d’Enfialex, paroisse

de St-Bonnet. Cette famille, originaire d’Aurillac possède un tombeau dans

l’église des Révérends Pères de l’Observance de Saint François de cette ville.

Plusieurs membres de cette famille furent procureurs au baillage du siège

présidial3 d’Aurillac.

-

Le 25 avril 1724, Dame de Mirebeau (Anne Claire Boudy) de Tougouse est inhumée dans notre église, en

présence de François et Louis de Mirebeau et gaspard de Ruzolles son gendre.

-

Le 11 juillet 1726, Louis de Mirebeau de

Tougouse, âgé de 40 ans rejoint Dame de Mirebeau.

-

Le 8 septembre 1746, inhumation

dans notre église d’Hélène Laporte, épouse de François de Mirebeau. Ce même

François décèdera le 29 janvier 1751.

-

Le 20 janvier 1756, Françoise de Mirebeau, à

l’âge de 11 mois. Fille légitime de Louis de Mirebeau de Fialex et de demoiselle Toinette Roux.

-

Le, ( ?) 1759, François de Mirebeau, décédé à

Tougouse, âgé de 75 ans.

-

Le 3 octobre 1759, décès à

Tougouse de François de Mirebeau II, âgé de 75 ans. Il sera suivit par Pierre

de Mirebeau le 10 décembre 1761 à l’âge de 55 ans.

-

Le 10 décembre 1766, inhumation

dans notre église de Raymond de Mirebeau, fils de Louis de Mirebeau et de

demoiselle Toinette Roux, décédé au village de Tougouse, âgé de 18 mois. Les

témoins étaient : Antoine Chambon et Bernard Guillaume du même village.

- Le 21 mai 1776, décès de Louis de Mirebeau,

seigneur de Fialex4, avocat au parlement de Paris, époux d’Antoinette

Roux. Cette famille compte huit membres enterrés sous les dalles de notre

église. Elle disparaitra totalement avec le mariage en 1767 de Louise Françoise

de Mirebeau.

Petite

info historique :

Ignace-Exupère

de Douhet, écuyer, seigneur de Cussac, Saligoux, Chameyrac, Fialex, épousa le

16 novembre 1767, Françoise de Mirebeau,

fille de Louis qui lui apporta en dot les domaines de Tougouse et de Roche avec

les montagnes de Lestrade et d’Enfialex. A cause de sa qualité de noble, il

obtint le 27 septembre 1776 contre les consuls et habitants de Saint Bonnet, un

arrêt de la prévôté de Mauriac qui ordonna la radiation de son nom du rôle des

tailles, tant pour ses biens que pour ceux de son épouse. Pendant la

Révolution, il donna asile aux prêtres proscrits de leurs églises et il mourut

à Roche le 8 novembre 1818, laissant quatre enfants. Marie de Mirebeau, chassée

du monastère Saint Dominique de Mauriac pendant la révolution se réfugia dans

sa maison natale de Roche.

Les

Ferrières de Sauveboeuf :

le XIIIe siècle ne nous fournit que peu

d’information sur cette famille. Les ascendants des Ferrières de Sauveboeuf du

Pays de Salers étaient originaires du Périgord. Charles-Antoine de Ferrières

est le personnage le plus considérable de sa famille ; c’est lui qui le

premier porta le titre de marquis de Sauveboeuf, nous ne savons pas exactement

à partir de quelle date, mais il y a

tout lieu de penser, qu’à la suite de ses éminents services militaires, il y

eut vers 1635, époque où nous le voyons pour la première fois ainsi qualifié,

une érection de la terre de Sauveboeuf en marquisat.

Pour la région de Saint-Bonnet, on

trouve : Annet de Ferrières de Sauveboeuf épouse le 11 août 1633 Louise de Tournemire. Leur

fils Claude de Ferrières hérita de Leybros qui épousa le 16 mars 1671, Louise

Gabrielle d’Apchon. Leur fils Jean Angélique était seigneur de Saint-Bonnet,

Leybros, Saint-Martin- Valmeroux et il fut grand sénéchal d’Auvergne. Jean

Angélique épousa à Salers Isabeau Pradel. En 1789, François Ferrières de Sauveboeuf

venait de vendre Leybros à Mr Tyssandier d’escous, lorsque les tumultes de la

Révolution atteignirent la région, il quitta le pays de Salers, alors que trois

de ses filles5 furent emprisonnées à Salers et à Mauriac. Son

quatrième fils, Louis-François né en 1762 au moulin d’Arnac en Corrèze fut

assassiné en 1814. Recruté pour des missions secrètes au Proche-Orient sous le

ministère Vergennes (ministre de Louis XVI). Pendant, une partie de la

Révolution, il fut indicateur de prison pour le Comité de sûreté générale.

Pour la région de Saint-Bonnet, on

trouve : Annet de Ferrières de Sauveboeuf épouse le 11 août 1633 Louise de Tournemire. Leur

fils Claude de Ferrières hérita de Leybros qui épousa le 16 mars 1671, Louise

Gabrielle d’Apchon. Leur fils Jean Angélique était seigneur de Saint-Bonnet,

Leybros, Saint-Martin- Valmeroux et il fut grand sénéchal d’Auvergne. Jean

Angélique épousa à Salers Isabeau Pradel. En 1789, François Ferrières de Sauveboeuf

venait de vendre Leybros à Mr Tyssandier d’escous, lorsque les tumultes de la

Révolution atteignirent la région, il quitta le pays de Salers, alors que trois

de ses filles5 furent emprisonnées à Salers et à Mauriac. Son

quatrième fils, Louis-François né en 1762 au moulin d’Arnac en Corrèze fut

assassiné en 1814. Recruté pour des missions secrètes au Proche-Orient sous le

ministère Vergennes (ministre de Louis XVI). Pendant, une partie de la

Révolution, il fut indicateur de prison pour le Comité de sûreté générale.

-

Le

4 décembre 1692 a été enterré dans l’église de St-Bonnet avec les solennités

requises, noble Jacques de Ferrières,

marquis de Sauveboeuf, âgé d’environ 20 ans, inhumation en présence de Pierre

Serre et de François Ronger qui n’ont pas désiré signer.

-

Le

26 mai 1734 a été enterré avec les cérémonies accoutumées dans l’église

paroissiale de St-Bonnet et au tombeau de ses ancêtres, noble Jean-Angélique de

Ferrières, chevalier, seigneur, comte de Sauveboeuf, Leybros, St-Bonnet et

autres places, conseiller du roi, Grand Sénéchal d’Auvergne, âgé d’environ 60

ans, époux de dame Elisabeth Pradel décédée hier en la ville de Salers. Lequel

a déclaré avant sa mort, vouloir être enterré dans l’église de St-Bonnet.

-

Le

5 novembre 1738, Jean François de Ferrières, chevalier, marquis de Sauveboeuf,

seigneur de St-Bonnet, Leybros, Moulin d’Arnac et autres places, capitaine au

régiment du roi, âgé d’environ 24 ans, époux de dame de Raffin décédée en la

ville de Salers. A déclaré avant sa mort, vouloir être enterré dans l’église de

St-Bonnet.

Famille Landrodie d’escous : le château d’Escous

appartenait à Antoine de St-Julien, seigneur d’Escous ; marié à Jacqueline

de Turenne et dont la fille unique, damoiselle de St-Julien épousa Jean- François

de Landrodie, écuyer, seigneur de Malpertus et gentilhomme du prince de Condé

qui prit part avec ses descendants aux guerres de religion, en qualité de

lieutenant des gardes de Ventadour. Ses fils figuraient dans les armées du roi.

L’un deux, Antoine de Landrodie mourut en Guyane, aide-major au régiment de

Rilhac. Il fit les campagnes d’Italie, de Hollande et avait été appelé en 1635

par l’arrière-ban6 à la place de son père devenu trop vieux. Charles

de Landrodie, fils d’Antoine né en 1670, écuyer et seigneur d’Escous eut pour

fille Jeanne-Louise de Landrodie qui vers 1712 épousa messire François

Tyssandier, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel au baillage des

Montagnes d’Auvergne, séant à Salers et prit le titre de seigneur d’Escous. En

1570, le château d’Escous fut détruit par les Huguenots.

-

Le

20 mai 1644, est décédé Jehan de Landrodie et enterré dans notre église.

-

Le

14 juillet 1701, damoiselle Jeanne de la Sale, femme de noble François de Landrodie, écuyer est décédée à l’âge de 60 ans en présence de Pierre Serre et

de Jean Fabre qui n’ont pas

signé.

-

Le

11 octobre 1704, a été enterré dans l’église de St-Bonnet avec les solennités

requises, noble Jean de Landrodie, âgé de 73 ans, inhumation en présence de Jean Serre et de Jean Fabre qui

n’ont pas signé.

-

Le

19 août 1729, a été inhumé dans l’église de St-Bonnet, Antoine de Landrodie,

décédé à l’âge de 70 ans environ.

-

Le

29 mars 1738, Jean de Landrodie, écuyer, âgé de 78 ans, décédé au lieu d’Escous ;

ont été présents : Antoine de Tyssandier et Joseph de Landrodie, sieur d’Escous.

-

Le

12 janvier 1750, a été enterrée Jeanne-Louise de Landrodie avec toutes les

cérémonies de première classe ; ont assisté à la sépulture :

Jean-Joseph, frère de la défunte et Jean-Joseph fils aussi de la défunte.

Petite info historique :

La propriété a été achetée aux

sœurs de Gabriel Tyssandier par le docteur Guillaume, maire de St-Bonnet, le 20

mars 1879 pour la somme de 135 000 frs.

La succession de Jean-Marie-Antoine

Tyssandier d’Escous date du 11 juillet 1845 (père de Gabriel). Melle Guillaume

devint propriétaire au décès de son père, elle était directrice de l’école

libre des filles de Salers, restée célibataire. Elle vendit Escous à Jules

Jarrige de St-Bonnet le 10 juin 1919.

Note : on retrouve la tombe

des Landrodie au cimetière de Salers.

Famille

Layac de Boussac :

Famille

Layac de Boussac :

Famille originaire de Champeix et

dont une branche habitait le Limousin. Les recherches de 1666, situent la

famille de Baron, seigneur de La Martre, de Bonnencontre, de Layait et de

Boussac a fait preuve depuis Jean de Baron, fils de Guillaume, marié par

contrat du 9 janvier 1455 avec Antoinette de Sauterolles. Ils descendent par

divers degrés de Josserand de Baron, écuyer mentionné dans les actes de 1374 et

1378.

Armoiries : de

gueules à deux pals d’argent à la bande de sable, chargée de trois rois

d’échiquier d’argent brochant sur le tout.

-

Le 28 août 1689, a été enterrée dans l’église de

St-Bonnet avec les solennités requises

dame Jeanne de, Baron âgée de 24 ans, inhumation en présence de Jean

Gindre ( ?) et de Jean Courboullès.

-

Le 8 mars 1694, noble Jean de Baron

de Layac, âgé de 40 ans, inhumation en présence de Jean Lavergne et de Jean Courboullès qui n’ont pas signé.

-

Le 25 janvier 1694, a été enterrée

damoiselle Anne de Chazettes, femme de noble Jean de Baron de Layac, âgée de 40

ans, en présence de Jean Lavergne et de Jean Courboullès qui n’ont pas signé.

-

Le 8 mars 1695, a été enterré dans

notre église, noble Jean de Baron de Layac, âgé 40 ans, en présence de Jean

Lavergne et de Jean Courboullès.

-

Le 22 juillet 1702, a été enterré

dans l’église de St-Bonnet, noble Jean de Baron de Layac du village de Boussac,

âgé de 77 ans et en présence de Pierre Layac, Antoine Courboulès qui n’ont pas

signé.

-

Le 7 novembre 1760, est décédé, Jean

de Baron de Layac, le jour d’hier au village de Boussac puis inhumé dans notre

église. Ont assisté à la sépulture Antoine Guillaume du village de Boussac Gérôme

( ?) Douhet du bourg de St-Bonnet qui n’ont pas signé.

-

Le 8 juin 1763, a été inhumé dans

notre église devant l’autel de St-Blaise de dame Marie de Mathieu, veuve de

messire Jean de Baron de Layac, écuyer, morte le jour précédent au village de

Boussac, âgée d’environ 75 ans. Ont été témoins, messire Antoine du Baron de Layac

son fils, et de messire Jean de Layac, écuyer, son petit fils.

Le

14 septembre 1764, mademoiselle Jeanne de Layac, fille de messire

Jean de Baron de Layac et de dame Gabrielle

Duplantadis, décédée le jour précédent au village de Boussac, âgée d’environ 4

mois, a été inhumée dans notre église en présence de Jean de Baron de Layac et

messire Antoine de Baron de Layac. Diverses alliances seront réalisées avec les

familles de Douhet, de Fayet, de Faure, du Vernet, etc.

-

Le

27 novembre 1766, a été inhumé dans l’église demoiselle Toinette de

Layac, fille à messire Jean de baron de Layac, écuyer, décédée au village de

Boussac le jour d’hier, âgée d’environ 15 mois ; ont été témoins, Pierre

Tiple et Antoine Albessard de ce bourg qui n’ont pas signé.

-

Le

17 novembre 1766, a été inhumée dans notre église, demoiselle Gabrielle

de Layac, fille à messire Jean de Baron de Layac, écuyer et à dame Gabrielle

Duplantadis, décédée au village de Boussac7, âgée d’environ 4

ans ; ont été présents Antoine Albessard et Pierre Tiple.

Petite info historique :

Après la conversion de l’Empereur Constantin au christianisme, l’Eglise

se pose en héritière du monde romain. La première véritable cathédrale est de

Saint-Jean de Latran, s’inspirant directement des basiliques du Bas-Empire.

L’espace de la cathédrale devient rapidement le centre névralgique de la ville.

L’absence de chaises facilite le déplacement et la rencontre des fidèles. On se

parle, on commerce, on festoie, le cœur étant réservé à la prière. Elle devint

par instant lieu de sacre, ainsi 35 rois de France seront sacrés dans la seule

cathédrale de Reims. La cathédrale devient la garante de la stabilité du

royaume.

Les vitraux dans l’église de Clermont-Ferrand :

Les trois fenêtres racontent la vie de Saint-Bonnet qui fut évêque de

Clermont à la fin du VIIe siècle. Après une éducation soignée, il

fut nommé

référendaire (premier ministre) à la cour de Sigisbert II, roi

d’Austrasie, à Metz. Puis il alla comme gouverneur à Marseille dans les années

670. A ce moment-là, son frère Avit, alors évêque de Clermont mourut et désig na

Bonnet pour successeur, ce qui fut accepté par l’Eglise. Saint-Bonnet resta 10

ans à la tête du diocèse puis se démit de ses fonctions et prit l’habit de

bénédictin au monastère de Manglieu. Il mourut

à Lyon lors de son retour d’un pèlerinage

à Rome. La cathédrale a conservé jusqu’à la Révolution, une très antique chasuble

que l’on disait avoir été donnée par la Vierge Marie à Saint-Bonnet ;

cette relique était vénérée lors des fêtes de la sainte Vierge.

na

Bonnet pour successeur, ce qui fut accepté par l’Eglise. Saint-Bonnet resta 10

ans à la tête du diocèse puis se démit de ses fonctions et prit l’habit de

bénédictin au monastère de Manglieu. Il mourut

à Lyon lors de son retour d’un pèlerinage

à Rome. La cathédrale a conservé jusqu’à la Révolution, une très antique chasuble

que l’on disait avoir été donnée par la Vierge Marie à Saint-Bonnet ;

cette relique était vénérée lors des fêtes de la sainte Vierge.

1)

Madeleine

= Marie-Madeleine = Marie de Magdala, disciple de Jésus.

2)

Jehan

Dufayet décèdera six semaines plus tard.

3)

Fialex :

nom d’une montagne dans la paroisse de Saint-Bonnet et qui fut donnée en dot à

Marie de Douhet, épouse Baldus.

4)

Tribunal

chargé des affaires civiles et criminelles d’importance secondaire de 1552 à

1791.

5)

Pendant

la révolution, Louise Hélène de Ferrières de Sauveboeuf, dite Madame de

St-Bonnet ; Gabrielle Marguerite de Ferrières de Sauveboeuf,

religieuse ; Léonarde de Ferrières de Sauveboeuf furent emprisonnées et

n’obtinrent leur libération qu’après avoir signé un certificat de bonne conduite,

fourni par la commune de Salers. Le 24 juillet 1794, Marguerite de

Tournier Aiguillon

fut la seule femme du Cantal à monter sur l’échafaud à Aurillac.

6)

Service

militaire, réservistes.

7)

L’abbé

Léopold Lafarge décrit une hutte sauvage à la Sagne, habitée par l’Hermite

Antenou, vivant seul avec ses chèvres, ses brebis, son porc et son chien.

Note : La qualité des

blasons est altérée par la protection du

copyright.