Les Templiers

L’histoire des Templiers remonte dans la nuit des temps. Il y a bien longtemps Jésus-Christ crucifié puis inhumé dans le calvaire du Mont Golgotha deviendra un lieu saint et cause de bien des conflits.

Cette colline, initialement extérieure à toute cité sera englobée dans la nouvelle Jérusalem grâce à Agrippa 1er qui construira le dernier rempart intégrant le sanctuaire. Avant le IVe siècle, aucun lieu de culte n’est historiquement attesté, c’est l’empereur Constantin vers 326 qui recouvre le site antique par une église. Elle deviendra l’église du Saint Sépulcre. Elle abrite le tombeau du Christ, il est protégé par édicule1 et ce lieu reçoit depuis le Xe siècle des millions de pèlerins.

L’édifice fut détruit en 614 par les Perses, par un tremblement de terre en 746, par les égyptiens en 969, mais ce n’est qu’en 1009 que le calife Al-Hakim Bi Amr Allah qui détruisit complètement le bâtiment va déclencher une réaction côté Occident.

En

1095, le pape Urbain II demande à tous les chrétiens de libérer le Saint

Sépulcre. Le 27 novembre 1095, au concile de Clermont, il promet la rémission

des péchés à ceux qui participeront à la croisade et qui ne reviendront pas.

En

1095, le pape Urbain II demande à tous les chrétiens de libérer le Saint

Sépulcre. Le 27 novembre 1095, au concile de Clermont, il promet la rémission

des péchés à ceux qui participeront à la croisade et qui ne reviendront pas.

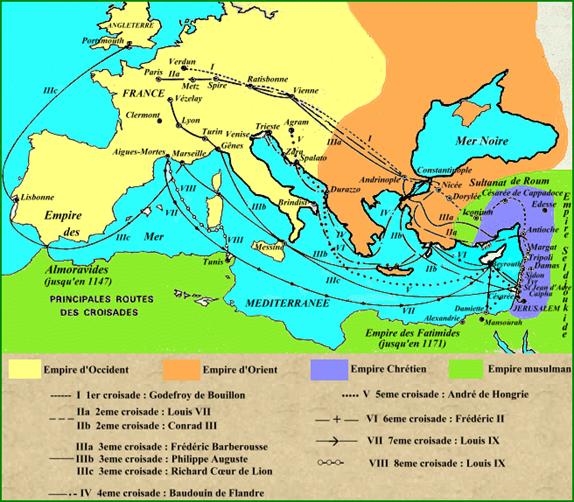

Subjugués par la prédication, 15 000 personnes vont suivre Pierre l’Ermite. Cette croisade eut alors comme cri de ralliement « Dieu le veut » et tous les participants furent marqués par le signe de la croix, devenant ainsi des croisés. La route vers l’Orient sera une véritable hécatombe, la plupart des pèlerins périront sous les coups des Bulgares et Turques. Ce n’est que le 15 août 1096, que débute la première croisade officielle avec quatre puissantes armées, composées de Lorrains, d’Allemands, Français du Nord, Français du Midi, Normands de Sicile.

1) Petite construction

En

Décembre 1096, les premières troupes atteignent Constantinople (Istanbul),

capitale de l’Empire byzantin2. Elles seront rejointes par

les autres armées au moi de mai 1097. Le 19 juin commence le siège de Nicée3.

Les Turcs assiégés se rendent à l’empereur byzantin Alexis 1er,

évitant ainsi le pillage de la cité.

En

Décembre 1096, les premières troupes atteignent Constantinople (Istanbul),

capitale de l’Empire byzantin2. Elles seront rejointes par

les autres armées au moi de mai 1097. Le 19 juin commence le siège de Nicée3.

Les Turcs assiégés se rendent à l’empereur byzantin Alexis 1er,

évitant ainsi le pillage de la cité.

Jérusalem est prise le 15 juillet 1099, le 20 juillet Godefroy de Bouillon est proclamé « avoué du Saint Sépulcre ». En 1150, Albert d’Aix écrivait que Godefroy, sortit pieds nus hors des murailles, il se présenta devant le sépulcre prononçant des prières, chantant les louanges de Dieu.

Le chroniqueur Guillaume de Tyr rapporte la reconstruction du Saint Sépulcre au milieu du XIIIe siècle. Les croisés rénovèrent l’église, agrandissant le modeste édifice pour en faire une vaste basilique de style romano-gothique. L’inauguration eut lieu le 15 juillet 1149, date symbolique de la prise de Jérusalem par les croisés 50 ans plus tôt.

2) Aujourd’hui, la Turquie 3) Nicée : fondée en 300 av.J.-C., au nord-ouest de l’Anatolie

L’écho

du succès de la première croisade se répandit à travers tout l’Occident et les

fidèles sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de Jérusalem.

L’écho

du succès de la première croisade se répandit à travers tout l’Occident et les

fidèles sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de Jérusalem.

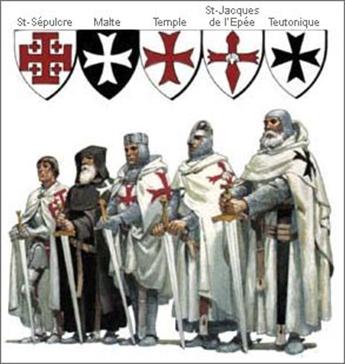

Pour assurer la sécurité, des pèlerins venant d’Occident, l’ordre de l’Hôpital reconnu dès 1113 fut chargé de créer une milice du Christ qui s’occuperait de la protection de tous sur le trajet vers Jérusalem. C’est ainsi que naquit l’Ordre du Temple. Il fut crée lors du concile de Troyes le 13 janvier 1129 et porta le nom « de pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon ». Le roi Baudouin II leur octroya une partie de son palais de Jérusalem qui était appelé à tort « temple de Salomon ». Cet endroit donna le nom de chevaliers du Temple ou de Templiers aux occupants.

D’abord localisée cette protection s’étendit sur tout le parcours des fidèles. Les commanderies fleurissent en Europe et au proche Orient. Lorsque le fondateur de l’Ordre, Hugues de Payns, meurt en 1136, c’est le sénéchal Robert de Craon qui est élu comme Maître. Il va confirmer, augmenter les privilèges accordés aux Templiers. Le pape octroie des avantages au détriment du clergé. Les frères du Temple possèdent leurs églises et cimetières. Au XIIIe siècle, l’Ordre est le plus important propriétaire foncier de la chrétienté. Le 27 avril 1147, le pape Eugène III accorde le port de la croix rouge sur l’épaule gauche et sur la poitrine.

Le

28 mai 1291, les croisés perdent la ville de Saint-d’Acre. A l’issue d’un siège

sanglant, les chrétiens furent obligés de quitter la Terre sainte et tous les

ordres religieux n’échappèrent pas à cet exode. La maîtrise de l’ordre fut

déplacée à Chypre. Ainsi, la perte de Jérusalem posa la question de l’utilité

des Templiers. Dès 1274, au deuxième concile de Lyon, ils durent produire un

mémoire pour justifier leur existence. Au même moment une querelle oppose le

roi de France Philippe le Bel au pape Boniface VIII, ce dernier ayant affirmé

la supériorité du pouvoir pontifical sur le pouvoir temporel des rois.

Le

28 mai 1291, les croisés perdent la ville de Saint-d’Acre. A l’issue d’un siège

sanglant, les chrétiens furent obligés de quitter la Terre sainte et tous les

ordres religieux n’échappèrent pas à cet exode. La maîtrise de l’ordre fut

déplacée à Chypre. Ainsi, la perte de Jérusalem posa la question de l’utilité

des Templiers. Dès 1274, au deuxième concile de Lyon, ils durent produire un

mémoire pour justifier leur existence. Au même moment une querelle oppose le

roi de France Philippe le Bel au pape Boniface VIII, ce dernier ayant affirmé

la supériorité du pouvoir pontifical sur le pouvoir temporel des rois.

En Angleterre, la situation ressemble à celle vécue en France. Les templiers perdent la faveur royale avec Edouard 1er (1270-1307) qui s’empare des coffres de particuliers confiés au Temple, ce sera un véritable hold-up.

En Espagne, les privilèges sont supprimés et des redevances sont exigées.

L’archevêque Guillaume de Tyr rédige un ouvrage dès 1167 qui dénonce les privilèges pontificaux. Peu à peu dit-il, les membres de l’Ordre deviennent arrogants et irrespectueux envers la hiérarchie ecclésiastique et séculière4. La fin tragique des Templiers a contribué à générer des légendes à leur sujet. Parmi d’autres, leur quête du Saint Graal, le trésor caché à Rennes-le-château, leurs liens avec les francs-maçons. Certaines sociétés secrètes comme les Rose-Croix, l’ordre du Temple, affirmeront leur filiation aux templiers, souvent en produisant de faux documents. 4) qui appartient au domaine laïc.

La

fin de l’ordre du temple (1291-1314)

La

fin de l’ordre du temple (1291-1314)

Les

origines sont bien plus complexes que la simple volonté du roi de France de

s’emparer du trésor des Templiers, raison invoquée généralement par les

historiens. A la fin du XIIIe siècle, l’ordre du Temple représente

une puissance militaire, économique, militaire avec ses 15 000 mille

lances, dont 500 chevaliers. De plus elle possède des centaines de commanderies

prospères implantées dans toute l’Europe, très souvent à des positions

stratégiques. Pour le roi, le risque d’un affrontement armé est impensable,

sachant que le pape place son pouvoir au dessus du pouvoir royal. Boniface

VIII, pape depuis le 24 décembre 1294, veut s’imposer pleinement et rentre en

conflit ouvert avec Philippe le bel roi de France. Son conseiller va jusqu’à

organiser un guet-apens au pape à Anagni. Boniface VIII en réchappe mais il

meurt peu après. Son successeur, Benoit XI qui soucieux d’apaiser les tensions

accorde son pardon aux comploteurs d’Anagni. A son tour, il meurt quelques mois

plus tard, le 7 juillet 1304 après avoir mangé des figues empoisonnées. C’est

Clément V qui permettra la chute et la fin de l’ordre du temple. Les

dévaluations successives vont appauvrir le peuple et celui-ci regardera d’un

mauvais œil la richesse de l’Ordre.

Les

origines sont bien plus complexes que la simple volonté du roi de France de

s’emparer du trésor des Templiers, raison invoquée généralement par les

historiens. A la fin du XIIIe siècle, l’ordre du Temple représente

une puissance militaire, économique, militaire avec ses 15 000 mille

lances, dont 500 chevaliers. De plus elle possède des centaines de commanderies

prospères implantées dans toute l’Europe, très souvent à des positions

stratégiques. Pour le roi, le risque d’un affrontement armé est impensable,

sachant que le pape place son pouvoir au dessus du pouvoir royal. Boniface

VIII, pape depuis le 24 décembre 1294, veut s’imposer pleinement et rentre en

conflit ouvert avec Philippe le bel roi de France. Son conseiller va jusqu’à

organiser un guet-apens au pape à Anagni. Boniface VIII en réchappe mais il

meurt peu après. Son successeur, Benoit XI qui soucieux d’apaiser les tensions

accorde son pardon aux comploteurs d’Anagni. A son tour, il meurt quelques mois

plus tard, le 7 juillet 1304 après avoir mangé des figues empoisonnées. C’est

Clément V qui permettra la chute et la fin de l’ordre du temple. Les

dévaluations successives vont appauvrir le peuple et celui-ci regardera d’un

mauvais œil la richesse de l’Ordre.

Elu en 1293, le nouveau Maître, Jacques de Molay élu à Chypre reçoit en 1306, une missive du pape Clément V qui lui propose une fusion du Temple et de l’Hôpital. Il va refuser cette union précipitant l’Ordre dans la chute.

L’arrestation des Templiers

Le scénario de ces arrestations est mené de main de maître par Nogaret5. Le roi possède un atout, l’aveu d’un Templier de Béziers, Esquieu de Floyran confirmant les pratiques obscènes en usage chez ses frères. Le 14 septembre 1307, le roi demande à tous les baillis et sénéchaux, l’arrestation des Templiers. Plusieurs centaines seront jetées en prison et Philippe le Bel va obtenir des « aveux accablants » contre l’Ordre du Temple.

Le 10 mai 1310, Philippe de Marigny6 fait condamner à mort 54 frères qui avaient « avoué leurs fautes ». Le surlendemain, ils sont brulés près de la porte Saint-Antoine à Paris. Le 22mars 1312, Clément V promulgue la bulle « Vox in excelso »prononçant l’abolition de l’Ordre. L’immense fortune des frères du temple devient une légende si vivante qu’elle entre dans l’histoire.

5) conseiller du roi 6) seigneur d’Ecouis, évêque de Cambrai

Gérard Pinski